邓丽君给这个世界留下了那么多的歌。这些留下来的东西,远大于她的个人存在。当然,作为个人她有很多很多的遗憾;作为她的歌迷,最遗憾的是她居然没有来过大陆,没有看过她的演唱会(桑格格)

记得那一年,我上初中,骑着金狮牌的小自行车穿过成都双林小区回家。五月份的天气刚开始有点热,又不是很热,还不敢穿短袖,只是把长袖卷起来露出干瘦的少女胳膊。小路两边的梧桐叶子倒是快长成了的,几乎在空中相握。我喜欢在镂空的树荫下,按照自己想象把自行车拐出一个路线,好像穿行在云朵里。

路过书报亭的时候,里面的收音机在播送着新闻,好像说是谁死了。我骑过去,并没有在意,因为新闻里经常说谁死了,但是突然新闻又传来一阵歌声,我猛然把车闸捏住,单腿支在地上。我愣住了,那歌声像是有魔力一样,把我往回拉,我用双脚在地上踏行着后退,正好停在书报亭面前,歪着头看——上面的报纸,大标题写着一行字,我一字一句念出来:台、湾、歌、星、邓、丽、君、辞、世。

那首歌就是《小城故事》。小城故事多,充满喜和乐——每一个字和每一个字之间,都像是塞进了一团云朵,还是浸满了糖水的云朵,又拔出丝来相连,弹牙又化渣。这样的唱法,让歌词可以直接进到人心里去,多简单的词句都像是箴言一样让人发自内心地赞同。

像是云朵挨着云朵

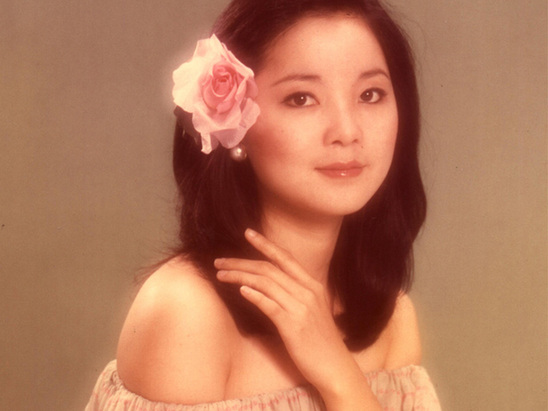

那时候的我,只是觉得心醉神迷,说不出来的原因……对,我就觉得邓丽君的歌像是云朵挨着云朵。再看那报纸上她的大幅照片:垂肩的乌发,也像是黑色的云朵。她双手扶脸微笑,一簇散开的白色的满天星缀在耳边,像是风吹散的云朵。

从这一天起,我开始认真听她的歌,到处找她的歌带。这一天,是 1995 年的 5 月 8 日,她去世。那个时候都是磁带,CD 都还是奢侈品,正品磁带一律十元一盒。我攒好钱在星期天,坐四路公交车去市中心的外文书店音像部去买。

她的磁带太多了,各种版本,我每次买一盒,尽量挑歌曲不太重复的。而每听到好听处,我都用成都话在内心感慨:好好听喔,咋个就死了喃?唉,可惜喔。太好听了,我就倒带,把刚才的歌曲再听一遍。后来实在觉得倒带麻烦,干脆用一整张空白带单面(好像是四十五分钟)就录那一首歌,这样就不用在 3 分钟左右担心着要去倒带。

我录的是哪一首歌呢?是《山茶花》。我就喜欢听她唱:羞答答,羞答答,心中总是梦见他。我觉得“羞答答”这三个字吐出来的时候,包含了一个秘密——这个谜面是其中的歌词:年纪十七年纪十八,偷偷在说悄悄话;谜底是我心里藏了班上一个高个子的男生,数学好踢足球好。我在听歌的时候,什么都不干,躺在单人木架子床上,胳膊枕在脑下,看窗帘一阵一阵被风吹起来,想那个男生在做什么呢。成都的天是很灰的,也没有白色的云朵。

那时候,同学们喜欢听的是小虎队、忧欢组合啥的,我也听听,但是真心觉得:幼稚。小娃儿才听那些欢欢喜喜叮啊咚的歌曲,像我们这些已经有了秘密的人,还是要听点有内涵的。以我当时的年纪,我除了听邓丽君,还喜欢听严凤英,甚至骆玉笙(当时播放的电视剧《四世同堂》,那一句“千里刀光影”多么提劲啊!),还会去文化宫听老头老太太们唱川剧。其实邓丽君也是有戏曲底子的,她的合集中就有评剧和黄梅戏的段落。

我晓得自己老气横秋,父母从我九岁时离婚,我一直自己料理自己的个人世界,比如模仿我妈的笔迹签“以阅”——其实应该是“已阅”,我妈文化也有限,总是写别字,我很老到地连这个别字都模仿了。

这世界没有什么真相。不知道从哪里听到周总理对于建筑的一句指导思想:在实用经济的前提下,尽量美观。这句话深远地影响了我,以至于我小小年纪就知道:在不伤害别人的前提下,尽量撒谎。这样就有很多时间,属于自己。

“属于自己的时间”,听上去很神圣好像多么要紧,其实就是一个人发呆,听听那堆磁带。其实 90 年代后期,那个时代发生多少事情啊,每天都会从新闻里听见些“重大消息”。而我,从初中升高中,在学校应付高年级小流氓和老师,在家里应付单身后的母亲,还要承受那个数学好会踢球的高个子男生喜欢了别人,没啥零花钱……幸好我爸早就离开了这个家庭,让我着实松了一口气。我比这个时代还忙。所以,忙了一天的我,躺在床上,最大的愉快就是听着邓丽君直到睡去。

听多了她的歌曲,自然会琢磨她的唱腔。有一次,我在菜市场看见摊春卷的,那是成都春天的一种时令小吃。一个小炉子上放着小圆平锅,做春卷的坐在面前,把一团稀面在手上不断抛啊抛,抛出去的瞬间在小圆平锅上蘸一下,又马上拽回来在手上继续抛。那团粘在锅上的面受热卷边,用另一只手推推就是一张春卷面皮。

这个抛,就是邓丽君唱高音的方法——用气把高音送上去,在快要到顶的时候又拽回来,听上去毫不费力。你可以试试《北国之春》开始那句高音:我~衷心地~谢谢你——每次我模仿她唱高音的时候,都会想起那团稀面。而她的吐词,在她这里不是一个一个的,而是一粒一粒,元宵一样,弹跳着往前流动。如此神奇的完整,好像只有机器才能达到的均匀,偏偏又是人唱出来的。

你可以试试《爱像一首歌》中那拥挤的歌词:让我们俩肩并肩手拉手在那海边悬崖下看浪花……实在抱歉,我那时候没有见过什么世面,只能用眼前的事物去形容她的歌。但如果真说她的歌有什么秘诀,那就是气,丹田的气,整首歌曲,看似简单短小,全是气息托着呢。我用这个方法模仿她唱歌,在学校里得到过歌唱比赛的优胜奖。

她是南方吹来的清凉,她是夜莺在细声啼唱

慢慢,我成了我们那条街的“小邓丽君”,大家都知道我迷她迷得很。每年的5月8日纪念她的时候,大家都会提醒我,但是我一般都反应很冷淡。我觉得她是完整地存在于我的时间里,并不是只有这一天,而且如果我和别人过多地谈论她,会磨损这种存在。

而真要说什么纪念日,并不是我在纪念她,而是她在冥冥中帮我记住自己人生中那些重要的时刻。比如,第一次和男生约会,在一片湖边,我给他唱了《翠湖寒》。这个男生就是那个数学好会踢球的男生,毕业那天,他喝了点酒,趁着酒劲他告诉我喜欢的是我,不是别的女生。我问那为什么别人都说他喜欢别人呢?他说:因为他们是别人。

《翠湖寒》里面唱:我曾在翠湖寒,留下我的情感。如诗如画,似梦似幻。那是我,那是我的初恋——这样的话,如果不是唱出来,我是一辈子也说不出口的。其实邓丽君很多歌的词,并说不上多好,甚至都不雅致,民间小调一般,但是就是她唱出来就好了。后来不少模仿她的歌手,以为她甜,就一个劲往甜里唱,结果很不好,不是她,是别人。她是什么呢?她是真。这个世界上一切事情,只要真,很真很真,质感就不同了。真的人,也许活得辛苦,结局也不那么圆满,但是在我看来,却是最值得一活的方式。

有一次看到一个节目中播出了她下葬的场景,她穿着一条粉缎子绣花的旗袍(说是她曾穿着演出过的一件演出服)躺在一具豪华的棺木中,擦了粉红色的腮红。我左右看了看,没人,就痛痛快快流下了眼泪。电视里说,她那具棺木是很昂贵的,可以保存她的遗体 50 年不腐烂。可是她躺在那里的样子,太孤独了。

越说我就越伤心了:她这样的人,50 年怎么够呢?50 年以后她又去了哪里呢?现在,她又在哪里呢?反正,对于我而言,她不在那个棺材里,也不在任何讨论她的节目里,我可以说,她在我的生命里么?

有朋友去台湾,问我有没有东西要捎的,我说如果可能,帮我去邓丽君的墓前献一朵花吧。但我内心觉得这个人也没有什么可惜了,给这个世界留下了那么多的歌。这些留下来的东西,远大于她的个人存在。当然,作为个人她有很多很多的遗憾;作为她的歌迷,最遗憾的是她居然没有来过大陆,没有看过她的演唱会。但我又总是觉得在很多地方看见过她。

有一次,我去苏州,是个初春的早晨,柳树刚发芽,桃树就绽开了一两朵嫣红的花。我一个人沿着平江路走着,踩着细密的小砖,远远有小船在河里划着。我慢慢登上了一座拱桥,岸两边白墙乌瓦的老建筑一直绵延到白雾茫茫处。突然,我听到了《小城故事》开始的前奏,洞箫呜呜一起,格铮铮的琵琶一弹,她就轻启朱唇,微笑着开始唱着了:小城故事多,充满喜和乐。看似一幅画,听像一首歌。我很确定看见她了。在昆曲的唱腔里,我更清楚地听到了和她很相似的运气和吐词,字头、字腹、字尾,绵绵相连,珠圆玉润。

那一年在香港,我一定要去看她的故居,赤柱靠海边的半山上。下着小雨,往山上爬的路很滑,我双手握着伞,恰似祈祷一样走着。一路问着人,顺着别人的指点一次一次把热切的目光投到可能是她住过的地方。转弯又转弯,终于站在目的地了——却是一片工地,我用普通话问工地上的工人这里曾经是邓丽君的故居么?他说:系呀。原来这栋小楼已经转卖给别人,新的主人要拆掉重建。工地上已经挖出一个大洞,我就在那个洞前静默地站了很久。

这些事情已经过去很久了。我那时候小,感情太多,想说什么也说不好,都堵在心里。现在不小了,感情依然很多,堵在心里的事情更多,反而觉得不如说说吧。大家都说她走了20年,对于我来说,并不是。她是南方吹来的清凉,她是夜莺在细声啼唱。(桑格格)